タックスナップを徹底解説【Taxnap】料金・使い方・デメリット・口コミなど

更新日 2025年11月26日

個人事業主やフリーランス向けに、タックスナップ(Taxnap)の機能・デメリット・口コミなどを徹底解説します。タックスナップは、帳簿付けから確定申告まで「スマホで簡単に済ませたい!」という人におすすめの会計アプリです。

- タックスナップとは?

- タックスナップの料金プラン

- タックスナップでできること【基本の使い方】

- タックスナップのメリット

- メリット① スマホ向けに最適化されている

- メリット② 帳簿付けがとにかくラク!

- メリット③ 勘定科目の予測精度が高い

- メリット④ 税務調査対策が手厚い

- メリット⑤ ついでに家計簿も作れる

- タックスナップのデメリット

- デメリット① 電話サポートには非対応

- デメリット② 法人企業向けの機能はない

- タックスナップの口コミ・評判

- タックスナップのよくある疑問まとめ【Q&A】

- まとめ

タックスナップとは?

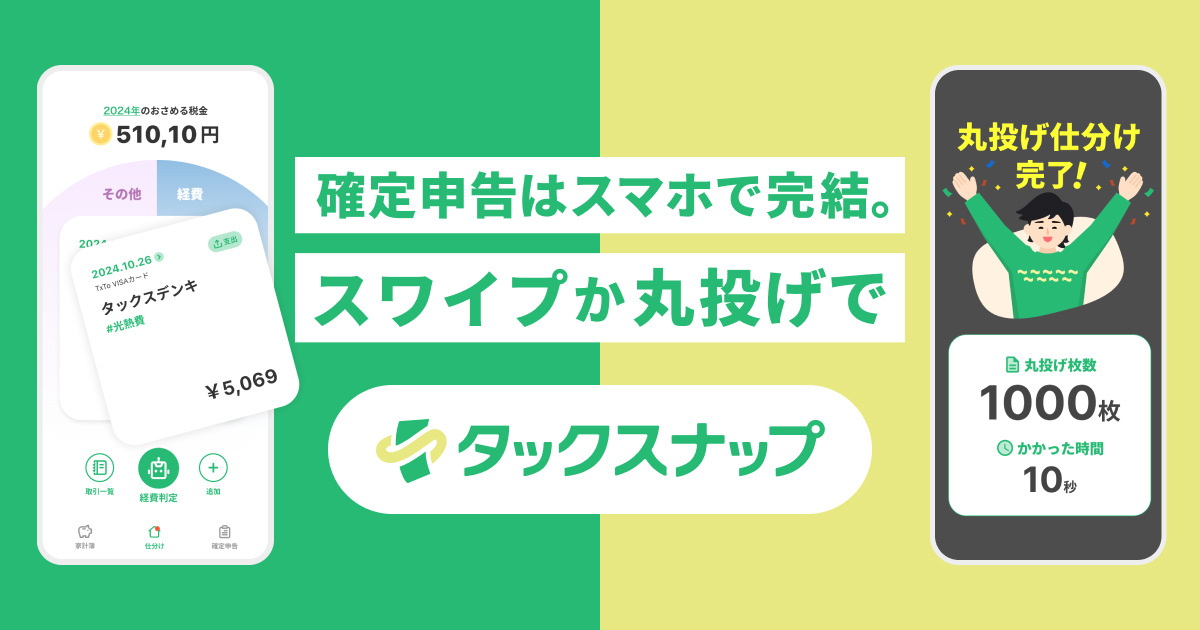

タックスナップ(Taxnap)とは、個人事業主の帳簿付けや確定申告ができるスマホ向け会計アプリです。従来のクラウド会計ソフトと比較すると、スマホひとつで経理業務を完結できる手軽さと、とにかく簡単な操作感が特徴です。

タックスナップは、とくに下記のような個人事業主・フリーランス・副業会社員などにおすすめです。

タックスナップはこんな人におすすめ!

- スマホで経理業務を済ませたい人

- あまりパソコンを使わない人

- プライベートと事業の口座を分けていない人

- 従来の会計ソフトが使いこなせなかった人

- とにかくラクに最短ルートで青色申告がしたい人

タックスナップはPCでは使えませんが、スマホでの使いやすさに振り切っているので、とにかく簡単でわかりやすいのが魅力です。また、プライベートと事業の出費をスワイプ操作でパパっと仕分ける機能があるので、事業用の口座やクレカを作っていない人にもおすすめです。

タックスナップの料金プラン

タックスナップの料金プランは「カンタンプラン」と「安心プラン」の2種類です。カンタンプランでも十分に使えますが、安心プランのほうが機能や補償が充実しています。

| カンタンプラン | 安心プラン | |

|---|---|---|

| 利用料金 (税込) |

12,936円/年 | 28,776円/年 |

| 申告対応 | 白色申告 青色申告 |

白色申告 青色申告 |

| スワイプ仕分け | ◯ | ◯ |

| 丸投げ仕分け | × | ◯ |

| レシート撮影 | ◯ | ◯ |

| 確定申告書の作成 | ◯ | ◯ |

| 消費税申告書の作成 | ◯ | ◯ |

| 電子申告 | ◯ | ◯ |

| 税務調査 リスクチェック |

× | ◯ |

| 追徴課税されたら 利用料返金 |

× | ◯ |

| サポート | ◯ | ◯ |

上記の料金はウェブから会員登録した場合の金額です。先にアプリをダウンロードして、アプリから会員登録することもできますが、その場合は料金が高くなるので注意してください。

カンタンプランでも、帳簿付けや確定申告などの基本機能はすべて問題なく使えます。開業したての個人事業主・フリーランスや、取引件数の少ない副業会社員などは、ひとまずカンタンプランから使い始めるのがおすすめです。

安心プランでは、カンタンプランの機能に加えて「丸投げ仕分け」と「税務調査リスクチェック」が使えます。また、もし税務調査で追徴課税(追加で税金を納めること)になった場合に、その年のアプリ利用料金を返金してくれる補償サービスも付きます。

タックスナップでできること【基本の使い方】

タックスナップには主に下記のような機能があります。このうち「丸投げ仕分け」以外は、安いほうの料金プラン(カンタンプラン)でも利用できます。

ここからは、各機能の基本的な使い方を解説していきます。タックスナップのメリット・デメリットが知りたい方は、記事の後半まで読み飛ばしてもOKです。

① スワイプ仕分け

「スワイプ仕分け」は、タックスナップの最大の特徴でもある便利機能です。この機能を使えば、スマホのスワイプ操作だけで帳簿付けを完結できます。具体的には、下記のような流れで使います。

スワイプ仕分けの流れ

- アプリにクレカを登録しておく

- クレカの利用履歴が1件ずつ表示される

- 「ビジネスの支出」と「プライベートの支出」にスワイプで仕分ける

- 仕分けた取引は自動で帳簿に反映される

- 帳簿付け完了!

※ 収入についても同様の流れで仕分けられます

タックスナップにクレカや口座を登録すると、その利用履歴が1件ずつカードのように表示されます。ユーザーは、表示された支出・収入が「ビジネスに関わるもの」だったら右に、「プライベートのもの」だったら左にスワイプするだけでOKです。

スワイプした取引は自動的に帳簿に反映されます。このとき、勘定科目(消耗品費や通信費など)もアプリが自動で判断してくれます。ちなみに、よくある取引については、あらかじめビジネス用かプライベート用かを登録しておいて、スワイプの手間を省くこともできます。

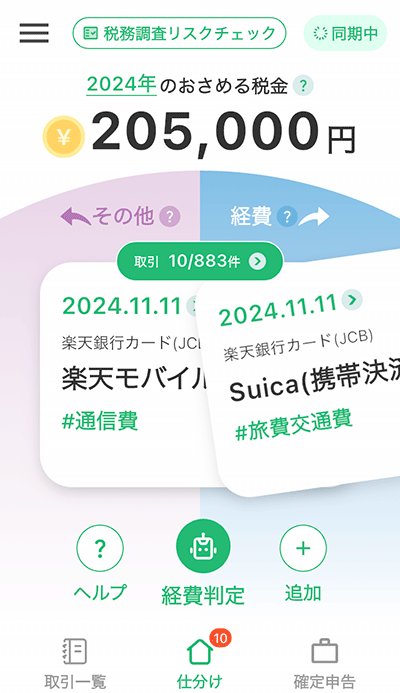

AI経費判定について

スワイプ仕分けの途中で「これって事業の必要経費に仕分けちゃっていいのかな?」と迷ったら、AIに判定してもらうこともできます。スワイプ画面の下にある「経費判定」をタップすると、アドバイスが表示されます。

タックスナップは「こういう職種のユーザーは〇〇を経費にしている場合が多い」というデータを豊富に持っているはずなので、AIとはいえそこそこ信頼できそうです。とくに初心者の場合は、判断基準の1つとして上手に活用するとよいでしょう。

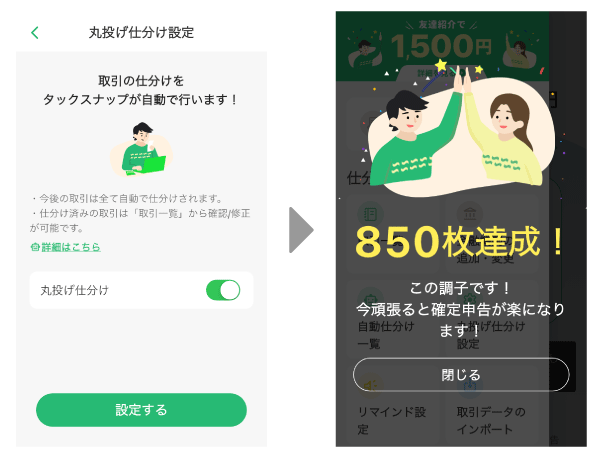

② 丸投げ仕分け(安心プラン限定)

タックスナップの安心プランでは「丸投げ仕分け」の機能も使えます。これは、前述したスワイプ作業をすべてAIにおまかせできる機能です。この機能を使えば、スワイプ操作さえも省略して、勝手に帳簿付けが完了するわけです。

丸投げ仕分けのスイッチをONにしておけば、アプリに取り込まれた全取引が自動でビジネス・プライベートに仕分けられます。ビジネス関連の取引については、勘定科目を自動で推測して帳簿に反映してくれます。(勘定科目はあとから修正も可能)

あくまでAIの判定なので100%正確なわけではありませんが、実際に使ってみた感覚としてはかなり精度が高いです。そもそも、たとえば消耗品の購入代金が「会議費」になっているくらいのミスであれば大きな問題にはならないので、十分に実用的な機能といえるでしょう。

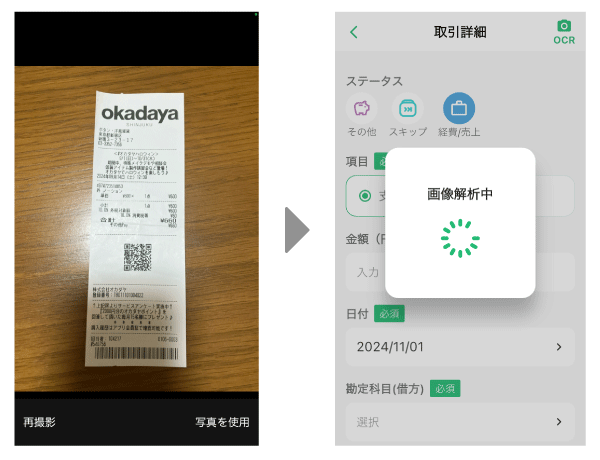

③ レシート撮影で帳簿付け

スマホカメラでレシートを撮影すると、レシートの内容を自動で読み取って帳簿に反映してくれます。これは、現金で必要経費を支払った場合などに便利な機能です。

アプリからカメラを起動してレシートを撮ると、日付や金額を自動で読み取ってくれます。また、記載されている品目などから、勘定科目も自動で推測してくれます。ユーザーは、レシートがビジネス関連のものかプライベートのものかを選択するだけでOKです。

ちなみに、撮影したレシートの画像は「電子帳簿保存法」のルールに従って適切に保存されます。ですから、紙のレシートは捨ててしまっても構いません。(電子帳簿保存法とは、帳簿や書類を「紙」でなく「データ」で保管する際の条件を定めた法律です)

④ 手入力で帳簿付け

タックスナップでは、昔ながらの会計ソフトのように手入力で帳簿付けすることもできます。あまり出番はなさそうですが、スワイプ仕分けやレシート撮影では登録しづらい取引(現金払いでレシートが発行されなかった場合など)があったときに使います。

タックスナップの手動登録フォームでは、金額・日付・勘定科目などを入力するだけで帳簿付けができます。勘定科目は選択式で、簡単な説明も記載されているので、初心者でも迷わず入力できるでしょう。

⑤ 確定申告書類の作成

タックスナップでは、確定申告書類の大部分を自動で作成できます。日々の記帳内容から、売上や必要経費を自動で集計してくれるので、自分で面倒な計算をする必要はありません。

一般的な個人事業主やフリーランスの場合、確定申告の提出書類は「決算書(収支内訳書か青色申告決算書)」と「確定申告書 第一表・第二表」です。タックスナップは、これらの書類にバッチリ対応しています。

タックスナップで作成できる確定申告書類

- 収支内訳書

- 青色申告決算書

- 確定申告書(第一表・第二表・第四表)

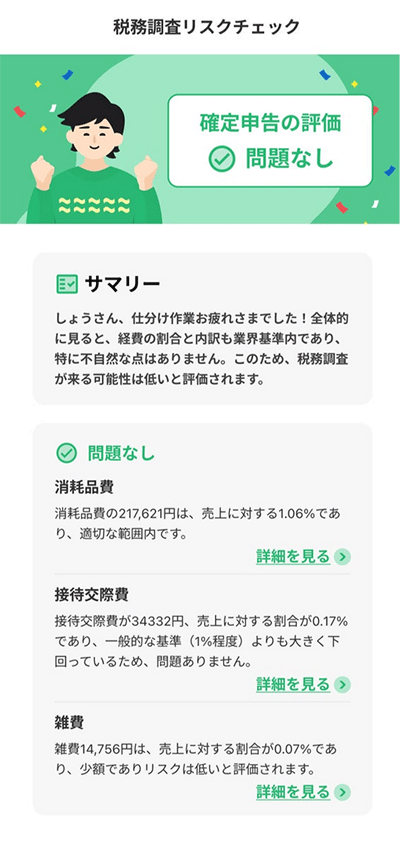

ちなみに安心プランでは、確定申告書類を作ったあとに「税務調査リスクチェック」の機能を使えます。これは、申告書類の内容をAIがチェックして、税務署からツッコまれそうな部分がないか教えてくれる機能です。

税務調査リスクチェックのアドバイス例

| リスクが低い場合 | リスクが高い場合 |

|---|---|

|

|

税務調査が入るリスクが高いと判断された場合は、申告書類の改善箇所を具体的にアドバイスしてくれます。これまで自己流で経理業務をしてきた人にとっても、やり方を見直す良いキッカケになりそうです。

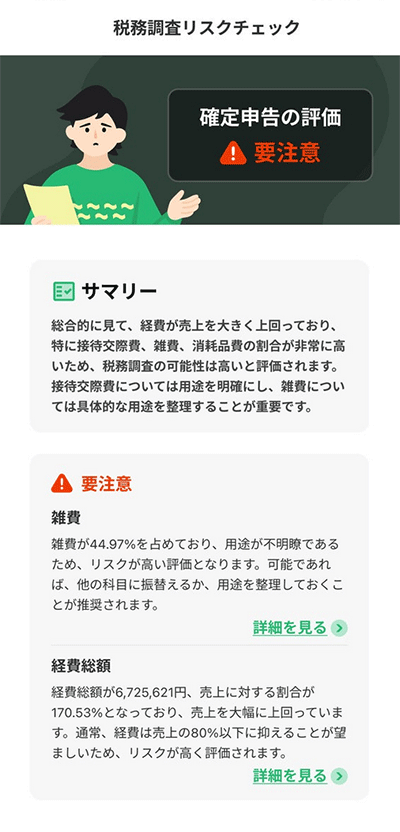

⑥ 消費税申告書の作成

タックスナップでは消費税申告書も簡単に作成できます。これは、消費税申告が必要な事業者(消費税の課税事業者)向けの機能なので、心当たりがない場合はあまり気にしなくてOKです。

消費税申告が必要な個人事業主(主な例)

- 前々年の売上が1,000万円を超えている個人事業主

- インボイスを発行するための手続きをした個人事業主

上記に該当する個人事業主・フリーランスは、毎年3月末までに「消費税申告書」を作成して提出する必要があります。タックスナップでは、所得税の確定申告書と同じように、消費税申告書もほぼ自動で作成できます。

タックスナップで消費税申告する流れ

| 課税方式の選択 | 申告書の確認 |

|---|---|

|

|

作成した消費税申告書は、印刷して提出できるほか、後述の電子申告(e-Tax)で提出することも可能です。ちなみに、簡易課税方式やインボイス制度の「2割特例」による税額計算にも対応しています。

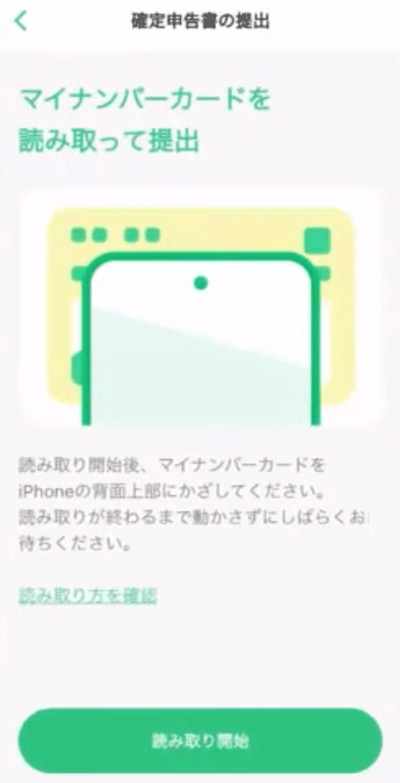

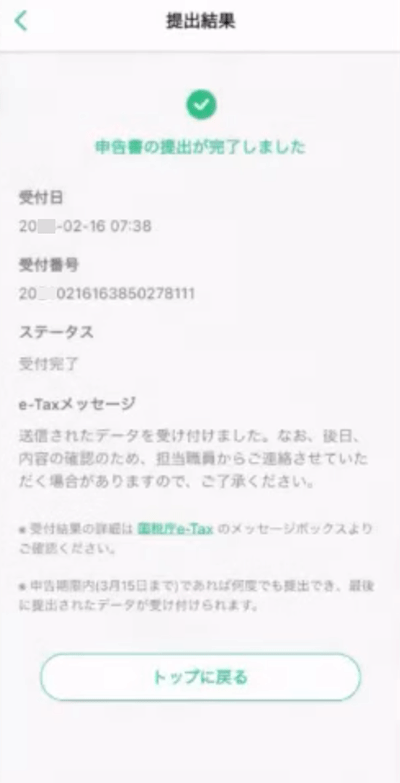

⑦ 電子申告(e-Tax)

タックスナップで作成した確定申告書類は、アプリからそのままオンラインで提出できます。アプリの指示に従って操作していくだけなので、電子申告が初めての人でも簡単です。(もちろん印刷して提出することも可能です)

タックスナップで電子申告する流れ

| 書類の確認 | マイナカード読取 | 提出完了! |

|---|---|---|

|

|

|

タックスナップのアプリから電子申告をする際には、スマホでマイナンバーカードを読み取る必要があります。マイナンバーカードを持っていない人は、作成した書類を印刷して紙で提出しましょう(郵送 or 窓口に持っていく)。

マイナンバーカードを持っていない人はちょっと不便ですが、これは他社の会計ソフトでも同じです。会計ソフトでも、ソフトから直接電子申告をする場合には、もれなくマイナンバーカードが必要になります。

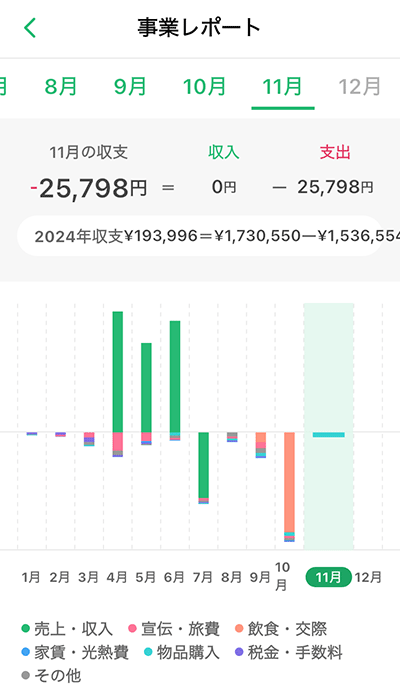

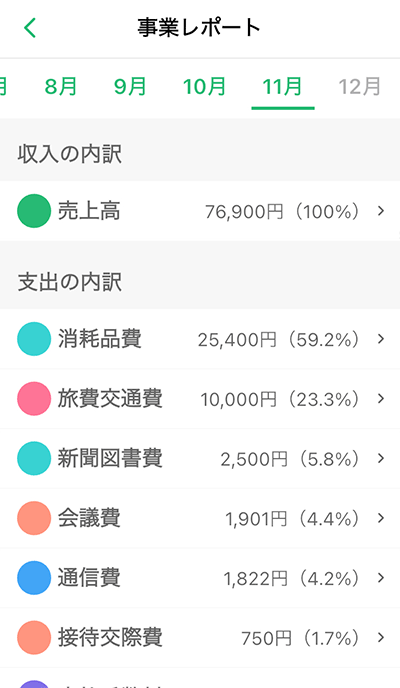

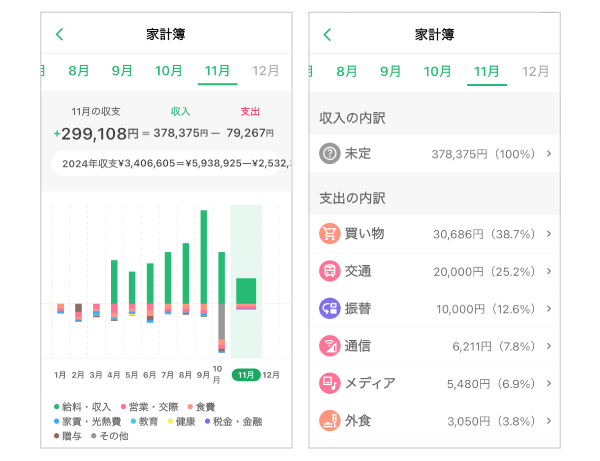

⑧ 事業レポートの自動生成

タックスナップには、日々の記帳内容をもとに「事業レポート」をリアルタイムで自動生成する機能があります。確定申告と直接的には関係ありませんが、経営状況を確認するうえで便利な機能です。

| 収支のグラフ | 収支の内訳 | 科目ごとの内訳 |

|---|---|---|

|

|

|

帳簿だけでは把握しづらい部分もわかりやすく可視化されるので、資金繰りなどの改善点にいち早く気づけるかもしれません。シンプルなレポートですが、自分で作ろうとすると結構大変なので、自動生成されると地味に助かります。

⑨ ついでに家計簿作成

タックスナップには、事業の帳簿を作るついでに、プライベートの家計簿も自動生成する機能があります。前述した「スワイプ仕分け」の機能で、プライベートのほうに仕分けした取引が、家計簿にまとめられているわけです。

家計簿のほうでも、取引は自動でカテゴリ(買い物・交通・通信など)に分けられます。家計簿とはいえ、ここでもタックスナップの強みであるAI機能が活かされていることがわかります。

あくまで"ついで"の機能なので、まったく使わなくても問題ありません。事業とプライベートで口座やカードを分けていない人にとっては、ちょっと嬉しい機能です。

タックスナップのメリット

- スマホ向けに最適化されている

- 帳簿付けがとにかくラク!

- 勘定科目の予測精度が高い

- 税務調査対策が手厚い

- ついでに家計簿も作れる

他社のクラウド会計ソフトと比較すると、タックスナップの主なメリットは上記の5つです。ここからは、タックスナップのメリットをそれぞれ詳しく解説していきます。

メリット① スマホ向けに最適化されている

タックスナップはスマホ専用の会計アプリです。パソコンでは使えませんが、そのぶんスマートフォンでの使いやすさにこだわって作られています。

大手メーカー(弥生・freee・マネーフォワード)の会計ソフトにも「スマホアプリ版」がありますが、使いやすさはタックスナップが圧倒的に優れています。

タックスナップと大手3社のスマホアプリを比較

| タックスナップ | 弥生 | freee | マネーフォワード | |

|---|---|---|---|---|

| アプリ画面 |  |

|

|

|

| 機能 | ◯ | △ | ◯ | ◯ |

| 使いやすさ | ◯ | ◯ | △ | △ |

弥生・freee・マネーフォワードなどの大手メーカーは、パソコンでの使い勝手に重きを置いているので、今のところスマホアプリはオマケ的な扱いです。スマホで使える会計ソフトを探しているなら、断然タックスナップがおすすめです。

メリット② 帳簿付けがとにかくラク!

タックスナップの最大の魅力は、やはり「スワイプ仕分け」の手軽さです。クレカや口座の取引履歴を左右(プライベート or ビジネス)にスワイプするだけで帳簿付けが完了するので、専門知識ゼロの初心者でもすぐに使いこなせます。

詳しい使い方は前述の「①スワイプ仕分け」で解説しています

右にスワイプした取引は自動で帳簿に反映されます。このとき、アプリが勘定科目を推測してくれるので、「消耗品費」やら「通信費」やらを自分で考える必要はありません。(もちろん、勘定科目が気になる場合はあとから修正も可能です)

さらに、安心プラン(28,776円/年)に加入すれば「丸投げ仕分け」の機能も使えます。丸投げ仕分けの場合はスワイプ操作すら不要になるので、労力ゼロで帳簿が完成します。ここまで自動で任せられる会計ソフトはかなり珍しいです。

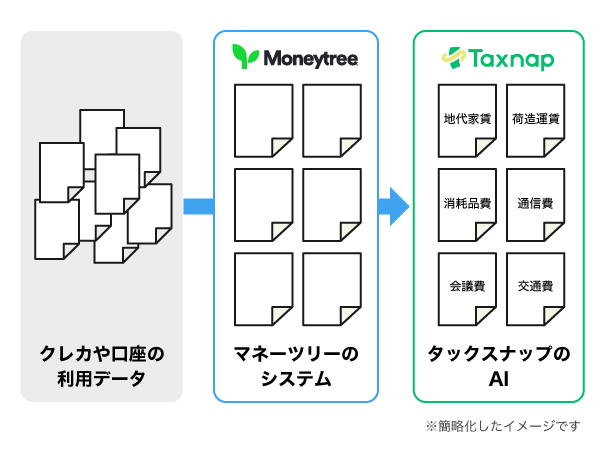

メリット③ 勘定科目の予測精度が高い

タックスナップは、勘定科目の予測精度の高さも大きな強みです。スワイプ仕分けなどの際は、アプリが自動で勘定科目を決めてくれますが、この精度が非常に高いです。

予測精度が高い秘訣は、クレカや口座の利用データを「Moneytree」のシステムを介して取り込んでいるところにあります。Moneytreeは、家計簿アプリなどを提供している世界的な企業です。

簡単に言えば、あらかじめMoneytreeの優秀なシステムがデータを整えてくれているので、タックスナップの予測精度が担保されているわけです。そこにタックスナップのAIが加わり、いわば2台体制で精度の高い自動仕訳を実現しています。

実際にタックスナップを使ってみると、7~8割くらいは期待どおりの勘定科目を付けてくれている印象でした。残りの2~3割も大きく外しているわけではないので、手作業で勘定科目を修正する場面は少なそうです。

メリット④ 税務調査対策が手厚い

タックスナップは自動機能が発達している反面、なんとなく「ソフトに任せきりだと正しく確定申告できるか不安…」という人もいるでしょう。しかし、タックスナップは税務調査対策のこともしっかり考えてくれています。

タックスナップの税務調査対策機能

| AI経費診断 | スワイプ仕分けの際に、その支出を必要経費にできるかどうかアドバイスをくれる機能 |

|---|---|

| 税務調査 リスクチェック |

確定申告書を自動でチェックして、税務署にツッコまれそうな部分と改善方法を教えてくれる機能(安心プラン限定) |

| 追徴課税されたら 利用料返金 |

税務調査で追徴課税を受けた場合に、1年間のアプリ利用料を全額返金してもらえるサービス(安心プラン限定) |

とくに、税務調査リスクチェックはかなり便利です。確定申告書の「ちょっと怪しまれるかもな」という部分について、想像以上に細かくアドバイスをもらえます。初めての確定申告でも、税理士に見てもらったような安心感をもって申告書を提出できます。(詳しくは前述の「⑤確定申告書類の作成」で解説しています)

さらに、安心プランなら「追徴課税を受けたら1年間の利用料金を全額返金」という補償も付きます。これは、税務調査対策機能に自信があるからこそのサービスだといえます。

メリット⑤ ついでに家計簿も作れる

タックスナップの「スワイプ仕分け」で事業の帳簿付けしていると、自動で家計簿も生成されます。これは、他社の会計ソフトにはない非常にユニークな機能です。

スワイプ仕分けで家計簿ができる仕組み

| 左にスワイプした取引 | 右にスワイプした取引 |

|---|---|

| プライベートの収支として 家計簿に反映される |

事業関連の収支として 事業の帳簿に反映される |

※「丸投げ仕分け」でも同様に家計簿と帳簿が生成されます

もちろん、家計簿の有無は確定申告とは無関係ですが、事業とプライベートで同じクレカを使っている人などにとっては地味に便利な機能でしょう。(詳しい機能は前述の「⑨ついでに家計簿作成」で解説しています)

タックスナップのデメリット

- 電話サポートには非対応

- 法人企業向けの機能はない

他社の会計ソフトと比較すると、タックスナップの主なデメリットはこの2つです。ここからは、これらのデメリットについて詳しく解説していきます。

デメリット① 電話サポートには非対応

タックスナップの問い合わせ方法は、今のところメッセージアプリのLINEのみです。他社ソフトのような電話サポートには対応していません。(べつに電話サポートはいらないかな、という人は気にしなくてOKです)

サポートデスク問い合わせ方法の比較

| タックスナップ | 弥生 | freee | マネーフォワード |

|---|---|---|---|

| ・LINE | ・メール ・チャット ・電話 |

・メール ・チャット ・電話 |

・メール ・チャット ・電話 |

ちなみに、タックスナップのLINEサポートは基本的にAIの自動返信ですが、それで解決しない場合はちゃんとスタッフが対応してくれます。実際にスタッフさんに質問してみると、遅くても数時間以内には回答してくれるスピード感でした。

デメリット② 法人企業向けの機能はない

タックスナップは、個人事業主・フリーランス向けの会計アプリなので、法人企業(株式会社など)向けの機能はありません。近いうちに法人成りを検討している場合は、法人化にも対応しているソフトを選ぶのがよいでしょう。

たとえば、大手3社(弥生・freee・マネーフォワード)は法人向けの会計ソフトも提供しています。法人化するときも、データ移行などがスムーズにできるうえ、使い慣れたインターフェイスのまま使い続けられることができます。

タックスナップの口コミ・評判

タックスナップの口コミや評判を、ポジティブなレビューとネガティブなレビューに分けて紹介します。

タックスナップのポジティブな口コミ

taxnapなら楽勝ですよん♪

— Hey尻@ヒカリ (@hikari_turijyo) November 29, 2024

freee、マネーフォワード、弥生全部使ったけど、簡単って書いてるのに結局最低限、仕分けの知識が必要で何日もかかってる中、たまたま見つけたのがtaxnapやったんですけど5時間で青色申告終わったww https://t.co/d8XNu4P6sH

タックスナップめっちゃ良い🤩☝️

— なまーさ@保育士×動画編集×カメラマン (@nama__sa) December 10, 2024

マネーフォワードで自分なりに分かりやすく勘定科目を登録していたのを、自動で判別させる設定はまだ分からないけど、今のところサクサク進んでます😆🎶

LINE質問のAI回答も、めちゃくちゃしっかり回答してくれる😊☝️#タックスナップ

タックスナップUI変わったのね。

— そういちろう (@black777cat) September 6, 2024

スッキリしていい感じ👌 pic.twitter.com/lV0Kvmqa6W

taxnap使いやすい😭💕

— ララ|チャトレ月30 (@FAipKByFB160568) September 16, 2024

問い合わせも返信ご丁寧

確定申告おわた!Taxnap便利で使いやすかったなー(個人の感想です)

— むー@青森ロックの会 (@Bomb_Jack_1982) March 7, 2024

このほかに、アプリストア等では下記のような口コミが散見されました。(類似した内容のレビューをまとめています)

- スワイプだけで帳簿付けできるのがとにかくラク

- 他社アプリは難しくて断念したが、これなら使える!

- 勘定科目の予測精度が驚くほど高い

- LINEのサポート対応がスピーディで助かる

- 他社ソフトからのデータ移行もスムーズにできた

やはり、タックスナップの代名詞とも言える「スワイプ仕分け」と「丸投げ仕分け」の手軽さを称賛する口コミが多く見られました。また、会計初心者にとっては、LINEで素早く丁寧なサポートを受けられるところもポイントが高いようでした。

タックスナップのネガティブな口コミ

タックスナップっていうスワイプして仕分けする確定申告アプリのお試し版を使っててなるほど便利で良いなと思ったんだけど、源泉徴収はセルフ入力しないとアカンやつやな…?になってます

— ろじきゅー (@rojiuramesaia) December 4, 2024

確定申告終わった・・・

— きよごん (@fishing_kiyogon) February 17, 2024

結局taxnapでやったけど、

初めに想定してたとおり、

確定申告に必要な全情報には対応してなかったね・・・

具体的には、申告書第三表とか四表とか。弥生とかfreeeは対応できてるんだよな。

というわけで無料期間でオサラバ!

会計ソフトについては来年また考えようっと。

PlayStore のお支払いがなぜか食費になる以外は良好良好#Taxnap

— パグまる🐶♦️RedEyes♦️ (@anomal_txt) March 8, 2024

Taxnap気になってるけど年額1万出して使いこなせなかったらどうしよ…の気持ちもある

— 𝕗𝕚𝕫𝕫𝕓𝕦𝕫𝕫 (@fizzbuzz_) March 23, 2024

このほか、アプリストアなどでは下記のような評判が多く見受けられました。(類似した内容のレビューをまとめています)

- 料金が高い

- 丸投げ仕分けは便利だがちょっと不安

- ヘルプページが新機能の追加に追いついていない

- 新しいアプリなので仕方ないが、まだ未対応の機能が多い

ネガティブな口コミのなかでは、料金の高さがネックになっている人が多い印象でした。金額感は大手メーカーの会計ソフトと同じくらいですが、スマホアプリの料金としては少し高く感じられるようです。

ちなみに、以前は「消費税申告に対応していないのが残念」という口コミも多かったですが、2024年分からはしっかり対応済みです。

タックスナップのよくある疑問まとめ【Q&A】

- タックスナップは無料で使える?

- タックスナップは、2週間限定で無料トライアルができます。無料期間中に解約すれば料金がかかることはありません。

無料期間が終わったあとは、選択したプランに応じて料金がかかります(税込1,078円/月~)。無料で使い続けられるプランはありません。料金プランについては、記事の冒頭で詳しく説明しています。 - タックスナップは青色申告に対応している?

- タックスナップは、個人事業主やフリーランスの「白色申告」と「青色申告」の両方に対応しています。複式簿記や貸借対照表の作成に対応しているうえ、電子申告(e-Tax)の機能もあるので、65万円の青色申告特別控除も狙えます。

- タックスナップは消費税申告に対応している?

- タックスナップには消費税申告書を作成&提出する機能があります(2024年12月にリリースされました)。ですから、消費税の課税事業者でも安心して利用できます。ちなみに、「一般課税(本則課税)」による税額計算に加えて「簡易課税」やインボイス制度の「2割特例」にも対応してます。

- タックスナップはパソコンでも使える?

- タックスナップはパソコンでは使えません。スマートフォン専用の会計アプリなので、PCでは使えないぶん、スマホでの使いやすさに特化しています。パソコンとスマホの両方で使いたい場合は、弥生・freee・マネーフォワードの会計ソフトを検討してみましょう。

まとめ

タックスナップ(Taxnap)は、個人事業主やフリーランス向けのスマホ専用会計アプリです。スワイプ仕分け・丸投げ仕分けの手軽さと、ユニークな税務調査対策機能が特徴です。

>> タックスナップの公式サイトはこちら

タックスナップの料金プランは「カンタンプラン」と「安心プラン」の2種類です。カンタンプランでも、帳簿付けから確定申告まで問題なく使えます。安心プランには、さらに「丸投げ仕分け」や「税務調査リスクチェック」などの便利機能が付きます。

タックスナップの料金プラン【比較表】

| カンタンプラン | 安心プラン | |

|---|---|---|

| 利用料金 (税込) |

12,936円/年 | 28,776円/年 |

| 申告対応 | 白色申告 青色申告 |

白色申告 青色申告 |

| スワイプ仕分け | ◯ | ◯ |

| 丸投げ仕分け | × | ◯ |

| レシート撮影 | ◯ | ◯ |

| 確定申告書の作成 | ◯ | ◯ |

| 消費税申告書の作成 | ◯ | ◯ |

| 電子申告 | ◯ | ◯ |

| 税務調査 リスクチェック |

× | ◯ |

| 追徴課税されたら 利用料返金 |

× | ◯ |

| サポート | ◯ | ◯ |

売上が少ないうちは、ひとまず「カンタンプラン」で問題ありません。そこそこ利益が大きくなってきたら、税務調査に備えて「安心プラン」に入るのがおすすめです。加えて、安心プランは「丸投げ仕分け」の手軽さも大きな魅力です。

他社のクラウド会計ソフトと比較すると、タックスナップには下記のようなメリット・デメリットがあります。

タックスナップのメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・スマホに最適化されている ・帳簿付けがとにかくラク ・勘定科目の予測精度が高い ・税務調査対策が手厚い ・ついでに家計簿も作れる |

・電話サポートに非対応 ・法人企業向けの機能はない |

タックスナップの最大のメリットは、初心者でもスマホでサクサク帳簿付けができる手軽さです。ただ、法人向けの機能は無いので、近いうち法人化を考えている場合は、法人向けソフトも提供しているメーカー(弥生・freee・マネーフォワードなど)を検討したほうがよいでしょう。

結論として、タックスナップは下記のような個人事業主・フリーランス・副業会社員などにおすすめだといえます。

タックスナップがおすすめな個人事業主・フリーランス

- スマホで経理業務を済ませたい人

- プライベート用と事業用で同じクレカを使っている人

- 従来の会計ソフトが使いこなせなかった人

- とにかくラクに青色申告がしたい人

タックスナップは2週間無料でトライアルができます。無料期間中に解約すれば、料金がかかることはありません。気になった人は、ひとまず無料で操作感を試してみるとよいでしょう。