医療費控除とは?確定申告のやり方・計算方法・対象の支出など

更新日 2025年12月15日

医療費控除とは、納税者、または納税者と生計をともにしている親族のために支払った医療費を、 所得から控除できる制度のことを指します。 簡単に言うと「その年に医療費をたくさん支払うことになってしまった個人や家庭のために、税金を少なくしてあげるよ」という仕組みです。

- 医療費控除の対象となる支出

- 医療費控除の対象外となる支出

- 医療費控除の計算方法

- 「保険金等で補填される金額」とは?

- 医療費控除を受けるために必要な書類

- 医療費控除の申告期限(個人事業主)

- 医療費控除の申告期限(会社員)

医療費控除は所得控除のひとつで、個人事業主・会社員・アルバイト・パートの方などが対象です。

医療費控除の対象となる支出

基本的には、病気やけがなどで病院へ行った際の治療費や療養費が医療費控除の対象となります。また、薬局で購入した治療のための風邪薬や頭痛薬、湿布なども医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象となる支出【具体例】

- 医師や歯科医師に支払った診療費、治療費

- 病院の入院費

- 指圧やあんまなどのマッサージ(治療・療養目的に限る)

- 病気治療のための医薬品の代金

- 通院のための交通費(電車賃、バス料金など)

- 入院や在宅看護での看護師や保険師などへの費用

- 助産師への分娩介助料、保健指導料

- 治療のための医療器具費用

病気を治すために通院した場合の交通費も医療費控除の対象に入ります。例えば、通院時の電車賃やバス代なども控除対象になるということです。ちなみに、交通機関の領収書は出ないこともありますが、その場合は「出金伝票」に必要な事を記入して残しておけば問題ありません。

>> 交通費など、領収書をもらえない場合はどうする?

医療費控除の対象外となる支出

医療費控除の範囲を考えるうえでは、「治療や療養が目的であること」が重要なポイントです。その意味で、病気の予防や健康増進を目的とした出費に関しては、医療費控除の対象になりません。

医療費控除の対象にならない支出【具体例】

- 健康診断、人間ドックなどの治療を目的としない費用 (ただし、異常が見つかって引き続き治療を受けた場合は控除対象になる)

- 予防接種

- 美容整形手術の代金

- 美容目的の歯列矯正(子供の歯列矯正はOK)

- 健康食品の購入代金

- 近視や遠視のための眼鏡

- 老齢のための補聴器代

- 自家用車での通院のガソリン代や駐車料金

- 医師や看護師、助産師などへの謝礼金

- 個室の差額ベッド代(医師の指示によるものを除く)

- 入院中のテレビ代など

美容整形・歯列矯正・エステなど、見た目の美しさを目的とする治療(審美治療)も医療費控除の対象外となります。また、通院の際の「公共交通機関の交通費」は医療費控除の対象として認められますが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は対象にならないことになっています。

医療費控除の対象になるもののポイントをおおまかにまとめると、下記の通りです。

- 治療や療養が目的であること(予防や健康増進のための費用は対象外)

- 必要最低限の費用であること(例えば、通院時の電車代やバス代は対象だが、必要に迫られている場合を除いてタクシーでの通院費は対象外)

医療費控除の計算方法

医療費控除の計算方法は「総所得金額等」が200万円以上か、200万円未満であるかで異なります。

「総所得金額等」というのはややこしい表現ですが、専業の個人事業主なら事業所得(収入 - 必要経費)のことだと思っておけば大抵は問題ありません。会社員の場合、基本的には源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がこれにあたります。

- 総所得金額等が200万円以上の場合の計算式

- 1年間で払った医療費 − 保険金等で補填される金額 − 10万円 = 医療費控除額

- 総所得金額等が200万円未満の場合の計算式

- 1年間で払った医療費 − 保険金等で補填される金額 − 総所得等の5% = 医療費控除額

「1年間で払った医療費」は、病院や薬局のレジなどで実際に支払った金額の合計です。また「保険金等で補填される金額」とは、民間の生命保険や共済などによって補われる医療費のことを指します。 簡単に言うと、自分で支払った金額だけが対象になるということです。(詳しくは後述)

医療費控除の計算例

下記の設定を例に、実際に医療費控除額を計算してみます。

- 総所得金額等:500万円

- 1年間で払った医療費:50万円

- 保険会社から支給された金額:12万円

今回の例では総所得金額等が500万円なので、前述した「総所得金額等が200万円以上の場合」の計算式を使います。

「1年間で払った医療費:50万円」-「保険金等で補填される金額:12万円」- 10万円 = 28万円

この場合、医療費控除額は28万円になります。なお、これはあくまでも控除額であり、納税金が28万円少なくなるわけではありません。納税額を計算する際の「課税所得」が28万円分少なくなり、そのぶん納税額が抑えられるという仕組みです。

「保険金等で補填される金額」とは?

医療費控除の計算式で差し引く「保険金等で補填される金額」とは以下のもので、医療費を補う目的で受け取る金額を指します。

| 生命保険や損害保険の保険金 | ケガや病気により保険会社からもらう医療保険金や入院給付金など |

|---|---|

| 社会保険や共済の給付金 | 療養費・出産育児一時金・家族出産育児一時金・家族療養費・高額療養費など |

| 医療費のための損害賠償金 | 事故にあって相手方から支払ってもらう損害賠償金など |

| その他の互助組織から受ける 医療費のための給付金 |

けがをした時に会社からでる見舞金など |

要するに、「病院にいって医療費を払ったとしても、任意で入っていた民間企業の保険などが適用されて、保険金で医療費を補ったのならば、その分を差し引いて申告して下さい」ということです。 (上記は、国税庁の説明を簡略化したものです。厳密な定義についてはこちらをご覧下さい。)

【注意点】給付目的となった医療費の金額を限度として差し引く

「保険金などで補填される金額」は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。保険や賠償金などで得たお金が、実際に支払った医療費を超えた場合には、給付金以上の金額を「保険金等で補填される金額」として差し引く必要はないということです。

例えば、1年間の合計の医療費が50万円になったとします。そして、そのうちケガAに関する医療費が8万円で、そのケガAに対する保険金として15万円を得たとします。 この場合、1年間の合計の医療費から15万円を差し引くのではなく、給付の目的となったケガAの医療費8万円を限度として差し引くことになります。

医療費控除を受けるために必要な書類

医療費控除を受けるためには、以下の書類を準備しましょう。

| 確定申告書 | すべての申告者が提出する書類 |

|---|---|

| 医療費の明細書 | 個別の医療費を記入する書類 |

| 領収書など | 医療費やお薬代を支払った際にもらう領収書など 医療費の明細書を記入する際に参照する(提出は不要だが5年間は保管が必要) |

| 交通費の記録 | エクセルや紙にまとめた通院に関わる交通費の記録 医療費の明細書を記入する際に参照する(提出は不要だが5年間は保管が必要) |

先述の通り、医療費控除では通院のために支払った公共の交通機関(電車やバスなど)の交通費も控除の対象になります。病院へ通った日などが分かれば、その時に支払った交通費の記録も用意しましょう。

ちなみに、2017年分以降は、医療費に関する領収書を確定申告で提出する必要がなくなりました。ただ、5年間は保管しておく義務があり、税務署から求めがあれば提出します。

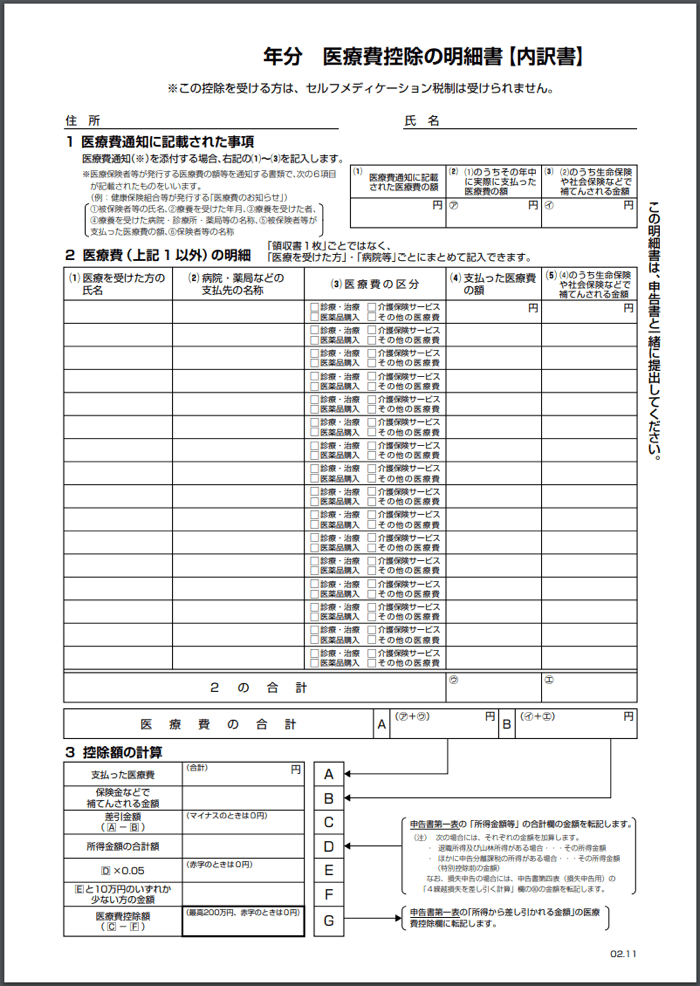

医療費控除の明細書とは?

医療費の明細書には、支払った医療費や交通費をまとめて書き込んでいきます。同じ生計で暮らす家族がいる場合は、家族の分を同じ用紙に書き込んでOKです。

医療費控除は、納税者本人分だけでなく、生計を同一にしている家族の医療費も対象になります。

>> 医療費控除の明細書 - 国税庁

医療費控除の申告期限(個人事業主の場合)

個人事業主は、毎年の確定申告期間(原則2月16日〜3月15日)に、前年分の確定申告をおこなうのが基本です。確定申告書の中に医療費控除の記入欄があるので、そこに医療費控除の金額を記入します。「医療費控除の明細書」に必要事項を記入して、確定申告書と一緒に提出します。

医療費控除のために何か別の確定申告書を作成するわけではありません。確定申告書(第一表)の中の所得控除のひとつが、医療費控除です。ですから該当欄に記入をすればOKです。

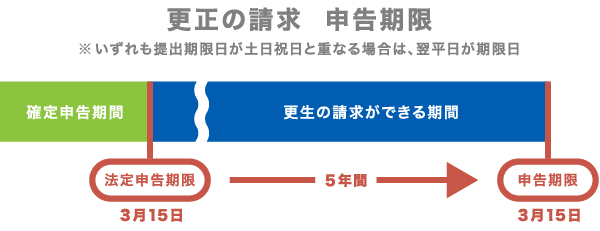

「以前に確定申告をしたが医療費控除について記入し忘れていた!」という場合は、その年分の法定申告期限日(原則3月15日)から5年以内なら、改めて医療費控除を申請できます。このような手続きを「更正の請求」といいます。

医療費控除の申告期限(会社員の場合)

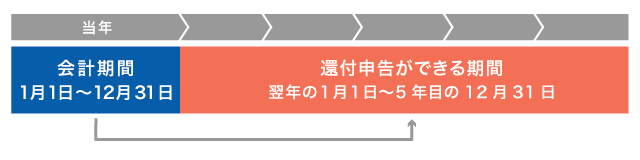

給与所得者は「還付申告」をすることで医療費控除が受けられます。還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年内であればいつでもOKです。つまり2025年分の医療費控除をうけるには、2026年1月1日から2030年12月31日までに申告すればOKです。

このように、還付申告をできる期間も5年と長いので、 過去に医療費控除を適用しそびれた年があれば、少々遅くなっても還付申告できる可能性があります。

ちなみに、還付申告をしたあとで、還付額が少なすぎることに気づいた場合は、基本的に「更正の請求」をすることになります。この場合には「還付申告書の提出日」から5年間が「更正の請求」の有効期間となります。

>> セルフメディケーション税制って何?

>> 所得控除の一覧表